29/04/2008 Чандлер: Самое трудное - передать музыку текста

Впервые опубликовано на сайте BBC Русская служба

На сайте BBC Русская служба была опубликовано интервью английского поэта и переводчика Роберта Чандлера о русской литературе.

Ниже интервью приведено полностью.

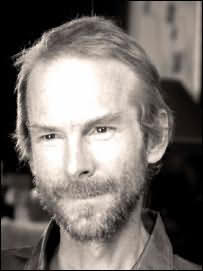

Роберт Чандлер - английский поэт и переводчик, один из председателей лондонского Пушкинского дома, где проходят еженедельные мероприятия, посвященные русской культуре.

Среди его переводов с русского - «Капитанская дочка» ![]() и «Леди Макбет Мценского уезда»

и «Леди Макбет Мценского уезда» ![]() , «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана

, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана ![]() и «Котлован» Андрея Платонова

и «Котлован» Андрея Платонова ![]() .

.

В 2004 г. Американская ассоциация преподавателей славянских и восточноевропейских языков назвала «Soul» - перевод повести Платонова «Джан», выполненный Чандлером совместно с коллегами, - лучшей работой года. Вслед за тем книга была включена в шорт-лист премии «Россика», присуждаемой британским благотворительным фондом за лучший перевод с русского на английский.

В прошлом году «Академия Россика» удостоила Роберта Чандлера специального приза за перевод романа Хамида Исмаилова «Железная дорога».

Найдено при переводе

Беседуя с Робертом Чандлером о русской словесности, начинаешь ему завидовать. Совсем как он, по его признанию, в свое время позавидовал знакомому французскому переводчику: «Я почувствовал, что мне никогда не понять Шекспира ![]() столь глубоко».

столь глубоко».

Действительно, читая на родном языке, многое воспринимаешь как должное, не давая себе труда задуматься: почему, собственно, Виссарион Белинский назвал «Евгений Онегин» - произведением «в высшей степени народным», а гоголевские «Мёртвые души» ![]() - «выхваченным из тайника народной жизни»? И что имели в виду авторы, назвав первое романом, а второе - поэмой, хотя естественнее было бы наоборот?

- «выхваченным из тайника народной жизни»? И что имели в виду авторы, назвав первое романом, а второе - поэмой, хотя естественнее было бы наоборот?

Задаваться подобными вопросами необязательно, нам ведь с самого начала объяснили: Пушкин - наше всё. В то время как для Чандлера, знатока и поклонника русской литературы, прописных истин в ней не существует.

Би-би-си: Расскажите о первоисточниках Вашего интереса к русскому языку и литературе.

Роберт Чандлер: Началось это случайно. В школе мне хорошо давались латынь ![]() и греческий. Именно поэтому к 15 годам я твердо, как и подобает подростку, решил эти предметы бросить. Преподаватели отчаялись меня переубедить, и тогда один из них уговорил меня взяться за русский, используя в качестве аргумента мои способности: «Тебе надо изучать трудный язык».

и греческий. Именно поэтому к 15 годам я твердо, как и подобает подростку, решил эти предметы бросить. Преподаватели отчаялись меня переубедить, и тогда один из них уговорил меня взяться за русский, используя в качестве аргумента мои способности: «Тебе надо изучать трудный язык».

Мне повезло с первым учителем. Граф Сологуб - очаровательный человек, прекрасный педагог - уехал из России ребенком, но был воспитан на русской литературе. Он старался дополнить программу чем-то из современной поэзии - читал нам Ахматову ![]() , Вознесенского

, Вознесенского ![]() . Другой мой учитель занимался литературным переводом; как раз в этом году выходят его басни Лафонтена и Крылова

. Другой мой учитель занимался литературным переводом; как раз в этом году выходят его басни Лафонтена и Крылова ![]() .

.

Закончив школу, я продолжал изучать русский в университете. Тогда, в начале 1970-х, была возможность поехать в СССР по студенческому обмену. Я, подобно многим славистам, провел год в Воронеже. Подобно многим иностранцам, женился на русской - правда, брак оказался недолгим…

Би-би-си: В антологию «Русские рассказы: от Пушкина до Буйды», составленную и частично переведенную вами, вошли произведения таких непохожих авторов, как Хармс ![]() и Солженицын

и Солженицын ![]() , Тэффи

, Тэффи ![]() и Шаламов

и Шаламов ![]() , Довлатов

, Довлатов ![]() и Бунин

и Бунин ![]() . В чем состояла идея подборки?

. В чем состояла идея подборки?

Р.Ч.: Мы старались сделать сборник настолько полным, насколько позволяли неизбежные ограничения. Проще было начать, чем остановиться. Помимо авторов, пользующихся мировой известностью, хотелось включить и тех, кого почти не знают - незаслуженно забытых или так никогда и не ставших звездами первой величины, но достойных того, чтобы их читали. Например, Леонида Добычина в течение 50 лет после его смерти почти не издавали не только за границей, но и в СССР, и это - большая потеря. Открыв для себя Тэффи, я понял, что напрасно ее прозу одним махом записывают в легкомысленный жанр - в поздних рассказах она предстает писателем тонким, лиричным.

Мой собственный критерий отбора был прост: если, снова и снова перечитывая рассказ, я чувствую, что по-прежнему получаю от него удовольствие, значит, это - настоящее. Какие-то вещи со временем надоедают, другие же остаются в числе любимых.

Би-би-си: Почему вы ограничились лишь несколькими современными писателями?

Р.Ч.: С ними было особенно сложно - все-таки речь идет об издательстве «Penguin Classics»; поначалу редактор предложил дойти до середины XX века и этим ограничиться. Я рад, что удалось отстоять Асара Эппеля, Юрия Буйду. Рассказы последнего тронули меня своей эмоциональной глубиной. А Виктор Пелевин ![]() на Западе и без того популярен.

на Западе и без того популярен.

Би-би-си: Кого еще из пишущих по-русски сегодня вам хотелось бы перевести?

Р.Ч.: Мне нравится то, что я читал у Алексея Слаповского. Я предлагал издателям его «Первое второе пришествие» - очевидно, недостаточно убедительно. До рекомендованного Шишкина пока не доходят руки; переводить его, скорее всего, будут другие, я же надеюсь найти время прочесть.

Би-би-си: Любимые вами Пушкин, Чехов ![]() , Лесков давно не нуждаются в представлении западному читателю. Что побудило вас заняться их прозой?

, Лесков давно не нуждаются в представлении западному читателю. Что побудило вас заняться их прозой?

Р.Ч.: Работая над сборником, я понял, что многое из русской классики ![]() не было достойным образом представлено по-английски. Пожалуй, изо всех перебранных мной рассказов XIX столетия только «Левша» выиграл в переводе не меньше, чем потерял. Этого нельзя было сказать о повестях Пушкина; потому-то я и взялся за «Пиковую даму», а увлекшись - и за «Капитанскую дочку». Сделал для антологии и «Фаталиста», но от предложения перевести «Героя нашего времени» целиком отказался: проза Лермонтова

не было достойным образом представлено по-английски. Пожалуй, изо всех перебранных мной рассказов XIX столетия только «Левша» выиграл в переводе не меньше, чем потерял. Этого нельзя было сказать о повестях Пушкина; потому-то я и взялся за «Пиковую даму», а увлекшись - и за «Капитанскую дочку». Сделал для антологии и «Фаталиста», но от предложения перевести «Героя нашего времени» целиком отказался: проза Лермонтова ![]() не захватила меня до такой степени, как пушкинская.

не захватила меня до такой степени, как пушкинская.

Би-би-си: Странно, что вы отметили именно «Левшу» - казалось бы, не самая простая для перевода вещь.

Р.Ч.: Да, американец Уильям Эджертон блестяще справился со всеми сложностями, среди которых игра слов была не самой главной. Труднейшая задача переводчика всегда состоит в том, чтобы воссоздать тональность, голоса персонажей, музыку текста. Подобные вещи гораздо важнее того, что лежит на поверхности. С каламбурами дело обстоит проще.

Би-би-си: Формула «утеряно при переводе» универсальна - ничто не способно полностью заменить оригинал. По-вашему, бывает и наоборот?

Р.Ч.: За примерами далеко ходить не надо: английской литературе часто везло с русским переводом. Вспомнить хотя бы «Записки о Шерлоке Холмсе»…

Би-би-си: Конечно, своей популярностью в России Конан Дойль ![]() во многом обязан тому, что попал в руки к профессионалам экстра-класса, но ведь и сам он был мастер своего жанра. И потом, из него же не делали Диккенса

во многом обязан тому, что попал в руки к профессионалам экстра-класса, но ведь и сам он был мастер своего жанра. И потом, из него же не делали Диккенса ![]() .

.

Р.Ч.: Допустим; но в отношении Сомерсета Моэма ![]() вы со мной, надеюсь, согласитесь. На русский его переводили литераторы гораздо более талантливые, чем он сам.

вы со мной, надеюсь, согласитесь. На русский его переводили литераторы гораздо более талантливые, чем он сам.

Би-би-си: Вернемся к вашему творчеству. Благодаря вам, англоязычный мир познакомился с Платоновым, Гроссманом, Шаламовым. Переводя их, вы, должно быть, чувствовали дополнительную ответственность перед читателем - как-никак, тому предстояло впервые увидеть их вашими глазами?

Р.Ч.: Чувствовал, но не потому, что оказался в каких-то случаях первым (к слову, переводы Платонова выходили на Западе и раньше, в 1970-х, но в большинстве оказались никудышными, и о них быстро забыли). Задачи, которые передо мной стояли, были достаточно устрашающими сами по себе.

Би-би-си: Тем не менее, вы их разрешили. «Котлован», «Жизнь и судьба», «Электрификация» - язык каждого из этих произведений завязан на определенную эпоху, иногда на отдельное явление. Как вам удалось спроецировать его на среду, где не существовало прямых аналогов советским реалиям?

Р.Ч.: Самого явления могло не быть, но это не значит, что полностью отсутствовало всякое понятие о нём. Я пытался отыскивать параллели: перерабатывая Пушкина, то и дело обращался к Джейн Остин ![]() за элементами той эпохи; трудясь над исторической повестью Платонова «Епифанские шлюзы», язык которой полон архаизмов, перечитывал Свифта

за элементами той эпохи; трудясь над исторической повестью Платонова «Епифанские шлюзы», язык которой полон архаизмов, перечитывал Свифта ![]() и Дефо

и Дефо ![]() . Где-то было не обойтись без комментариев. Скажем, у Платонова и у Шаламова часто встречается слово «махорка»; я не стал его переводить, просто указал в сноске, что это - крепкий табак.

. Где-то было не обойтись без комментариев. Скажем, у Платонова и у Шаламова часто встречается слово «махорка»; я не стал его переводить, просто указал в сноске, что это - крепкий табак.

Би-би-си: А как обходились с монстрами вроде «утильсырья» и «продразверстки»?

Р.Ч.: По-разному. «Утильсырье» у Платонова мы с коллегами называли «utility scrap» или просто «scrap». Боюсь, английский вариант старьевщика - rag and bone man - тут был бы неуместен. Один из переводчиков Бабеля ![]() , тяготея к русификации, «начдива» так и оставил «nachdiv'ом». Мне показалось, что есть более адекватное решение - «divcom», сокращение от «divisional commander».

, тяготея к русификации, «начдива» так и оставил «nachdiv'ом». Мне показалось, что есть более адекватное решение - «divcom», сокращение от «divisional commander».

Би-би-си: Вам замечательно удались рассказы Зощенко ![]() - интонация передана точно, без переигрывания, без спецэффектов.

- интонация передана точно, без переигрывания, без спецэффектов.

Р.Ч.: Рад, что вы так считаете. В его прозе присутствует именно тот ритм, который нельзя ломать. Как я пытаюсь этого добиться? Многократно переделываю текст, часто читаю вслух жене. Я во многом полагаюсь на Элизабет как на соавтора - она не знает русского, но безошибочно улавливает фальшивые ноты.

Би-би-си: Наверное, труднее всего было переводить Платонова?

Р.Ч.: Я тоже считал, что после него все должно казаться проще, пока не взялся за Пушкина. Мои русские друзья предупреждали меня: «В „Пиковой даме“ невозможно изменить ни единой запятой», - и оказались правы.

Би-би-си: Приходилось ли вам сталкиваться с неразрешимыми проблемами, соглашаться на заведомо не идеальный вариант?

Р.Ч.: Конечно. У Платонова в «Чевенгуре» мальчик произносит у могилы отца: «…я теперь скоро умру к тебе». Ну как передать эту фразу, не разрушив гениальной концовки? Поразительно, что некоторые слависты, которым я на этом примере объяснял силу платоновского таланта, никакой проблемы тут не усмотрели. Говорили: чем плох дословный вариант, что-нибудь вроде «…I'll die to you soon» - и смысл сохраняется, и грамматическая ошибка. Но ведь это же совсем не то!

Би-би-си: Вы преподаете русскую литературу в Лондонском университете. Что читают ваши студенты?

Р.Ч.: Как ни странно, Платонов им нравится. А вот поэма Цветаевой ![]() «Крысолов», к моему большому сожалению, никакого энтузиазма у них не вызвала. Может быть, дело в том, что теперь не читают стихи?

«Крысолов», к моему большому сожалению, никакого энтузиазма у них не вызвала. Может быть, дело в том, что теперь не читают стихи?

Преподаю я недавно, но успел заметить за студентами такую особенность: перед тем, как сдать сочинение, они, по-моему, не удосуживаются хоть раз его прочесть.

Би-би-си: Они пишут от руки или набирают на компьютере?

Р.Ч.: Набирают и, сколько ни прошу, всегда присылают файл вместо того, чтобы распечатать. Никак не могу их убедить, что один и тот же текст на бумаге выглядит совершенно не так, как на экране. Разница между электронным и бумажным чтением и вправду громадная. Сидя перед экраном и текст проглатываешь быстрее, и одновременно занимаешься массой полезных дел. Опять же с закладками возиться не надо.

В рассказе Буйды «Синдбад-мореход» - им завершается составленный Чандлером сборник - жительница провинциального русского городка в течение многих лет ежедневно переписывает от руки стихотворение «Я вас любил». После неё остается 18252 листка, на каждом - хрестоматийные восемь строчек. Компьютера у нее, судя по всему, не было (иначе справилась бы в два счета с помощью нехитрой программки), зато был какой-то другой Пушкин, не тот, «до дня рождения которого осталось…»

У Роберта Чандлера компьютер, разумеется, есть. Как есть и свой Пушкин, звучащий по-новому при каждом прочтении.

© Анна Асланян

Впервые опубликовано на сайте BBC Русская служба

хостинг для сайтов © Langust Agency 1999-2024, ссылка на сайт обязательна![агентство Лангуст [переход на главную] Агентство Лангуст [переход на главную]](/pic/logo.gif)