22/11/2017 Транслит без правил. Все умеют писать транслитом, и никто не знает, как это правильно делать

Впервые опубликовано на сайте информационного агентства ТАСС

На сайте информационного агентства ТАСС была опубликована статья о о правилах транслитерации русских имён и названий.

Ниже материалы статьи приведены полностью.

Русский язык для большинства иностранцев, приезжающих в Россию, - большая проблема, которая начинается сразу с алфавита, не похожего на более распространённую латиницу.

В связи с этим иногда звучат даже радикальные призывы перевести русский язык на латиницу. О том, почему эта затея не удалась в прошлом и вряд ли удастся в будущем, «Чердак» уже писал, а теперь мы поговорили с директором Института языкознания РАН Андреем Кибриком о более реалистичном способе решить эту проблему, а именно о правилах транслитерации русских имён и названий.

В эпоху появления интернета и мобильных телефонов на просторах нашей необъятной Родины умение писать транслитом было необходимым условием общения в сети, потому что из-за несовершенства кодировок русский текст по дороге к адресату мог превратиться в кракозябры, которые не всегда поддавались расшифровке.

На транслите каждый писал в меру своего понимания и, хотя с тех пор рунет стал куда меньше похож на дикий-дикий Запад, ситуация с транслитерацией мало изменилась: вариантов её правил настолько много, что в конечном счёте каждый пишет по-своему.

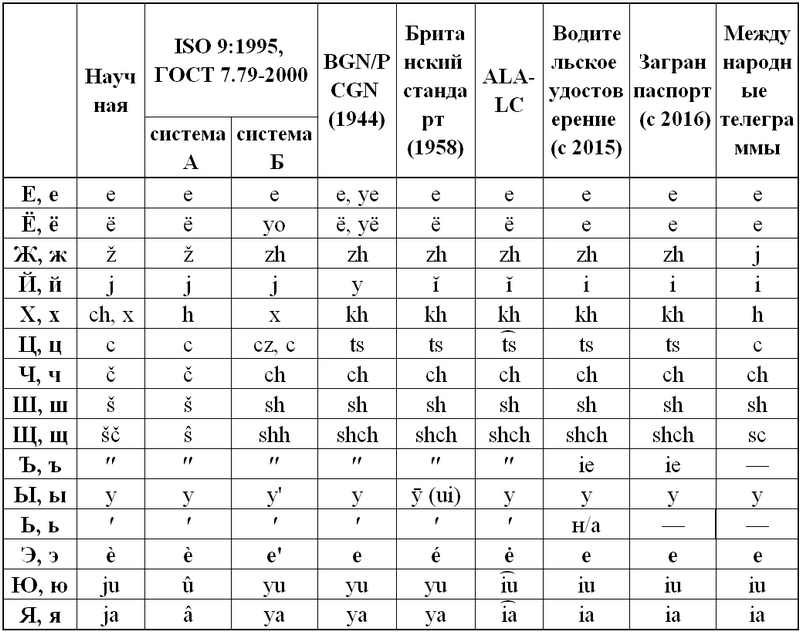

Современные стандарты транслитерации

«Стандарт транслитерации отсутствует, а он нужен, особенно в цифровую эпоху. Есть ГОСТ, однако он не применяется. Вместо этого разные ведомства в РФ пользуются разными системами: МИД - одной, МВД - другой. Это отдельный вопрос, как они их придумывают и проводят ли при этом какие-то исследования», - говорит Андрей Кибрик.

Некоторые страны, в которых используется не латинский алфавит, такой стандарт транслитерации выработали. Например, в Китае с 1950-х существует система романизации для китайского языка, «пиньинь» ![]() . Благодаря ей сейчас в американских и европейских газетах название китайской столицы пишется как Beijing. Это примерно читается как «Бэйцзин» и совсем не похоже на знакомый нам «Пекин» - привычное нашему уху название китайской столицы пришло из французского

. Благодаря ей сейчас в американских и европейских газетах название китайской столицы пишется как Beijing. Это примерно читается как «Бэйцзин» и совсем не похоже на знакомый нам «Пекин» - привычное нашему уху название китайской столицы пришло из французского ![]() в XIX веке.

в XIX веке.

Boris Eltsyn и Xoxlovskij pereulok

Если единых правил нет, возникают разные неприятности: от курьёзов, таких как написание имени Бориса Ельцина несколькими разными способами (Yeltsin, Jelzin, Eltsine, Eltsyn), до скандалов. Например, в 2014 году в Москве появились вывески вида Xoxlovskij pereulok, где для русской «Х» был использован очень похожий на неё по виду латинский «X». Люди, которые пытались прочесть латинскую транскрипцию в соответствии с правилами английского языка, были возмущены, так как название звучало примерно как «Зоксловский».

«На самом деле это совершенно нормальное решение: есть языки, в которых латинский „X“ (икс) читается похоже на русскую „Х“ (ха). Однако из-за критики сделанные по этому принципу вывески поснимали, вместо них повесили новые. Я считаю, что бояться критики не стоит. В конце концов, китайский пиньинь тоже весьма неинтуитивен, но к нему привыкли», - считает собеседник «Чердака».

После «зоксловского казуса» проблемой заинтересовался Департамент транспорта Москвы. На схемах московского метро с 2003 года пишут названия станций кириллицей и латиницей, и варианты транслитерации от схемы к схеме различаются.

«С одной стороны, это мелочь: в этом году написали так, в следующем напишут по-другому. Но люди, которые этим занимаются, захотели получить какие-то правила и обратились в МГУ на кафедру теоретической и прикладной лингвистики, где я тоже работаю, - рассказывает Кибрик. - Мы занялись выработкой рекомендаций, и на конференции „Диалог“ в том же году представили результаты».

Неважно, как это будет читаться

Одна из очевидных областей применения транслита - уличные указатели и карты метрополитена, рассчитанные на туристов. Поскольку в Россию приезжают не только англоговорящие туристы (их как раз не большинство), лингвист считает, что ориентироваться именно на английский вариант латиницы не имеет смысла.

«Люди, которые подходят к проблеме транслитерации наивно, знакомы обычно только с латинской графикой английского языка. Например, для них наиболее очевидный кандидат для буквы Й - латинская Y. Между тем в немецком ![]() , польском и шведском языках для обозначения схожего звука выступает буква J. При этом носители английского языка не составляют большинства туристов в России», - поясняет он.

, польском и шведском языках для обозначения схожего звука выступает буква J. При этом носители английского языка не составляют большинства туристов в России», - поясняет он.

Как будет читаться транслит, неважно, потому что носители разных языков всё равно прочитают его по-своему. «Приспособиться ко всем вариантам произношения всё равно не получится. Главное, чтобы у нас был однозначный способ кириллических написаний на латинице. Важна не транскрипция, а именно транслитерация - передача буквы в букву», - отмечает Андрей Кибрик.

Второе требование к системе транслитерации: она должна быть обратимой, то есть нужно, чтобы по латинице можно было восстановить исходное кириллическое написание. Для этого разные буквы русского алфавита и их сочетания нельзя передавать одной и той же латинской буквой. Это важно не столько для городских названий, сколько для официальных бумаг, иначе из обычной русской фамилии «Иванов» можно получить сначала Ivanow, а при обратной транслитерации - романтическое и загадочное «Айвэноу».

Когда основные правила транслитерации определены, в случае с уличными табличками возникает ещё множество вопросов. В названиях есть имена собственные, а есть нарицательные - «улица», «площадь», «переулок». Что с ними делать: транслитерировать их или переводить? Как переводить родительный падеж: «улица Винокурова» - это Vinokurov street, Vinokurova street или ulica Vinokurova?

Система транслитерации, которую лингвисты предложили Департаменту транспорта, использована не была.

«Представители департамента в конечном счёте решили, что с лингвистами связываться слишком сложно, и сделали по-своему», - констатирует Андрей Кибрик.

По-хорошему проблему нужно решать в рамках всей страны, а не одного московского департамента, считает учёный: «Я в своё время упустил возможность это сделать. В девяностые годы, когда у нас было несколько хаотическое правительство, я участвовал в семинаре, где была дама, которая находилась в двух рукопожатиях от президента Ельцина. Я с ней стал обсуждать эту проблему, и она сказала: „Да пожалуйста - напишите, мы указом завтра проведём“. Но я был чем-то занят, и указа не получилось. Но проблема не исчезла, и я обдумываю такую инициативу от нашего института. Хотя, когда мы с ней выйдем, я не могу сказать - всё-таки это не единственная проблема, которая нас волнует».

© Екатерина Боровикова

Впервые опубликовано на сайте информационного агентства ТАСС

хостинг для сайтов © Langust Agency 1999-2024, ссылка на сайт обязательна![агентство Лангуст [переход на главную] Агентство Лангуст [переход на главную]](/pic/logo.gif)